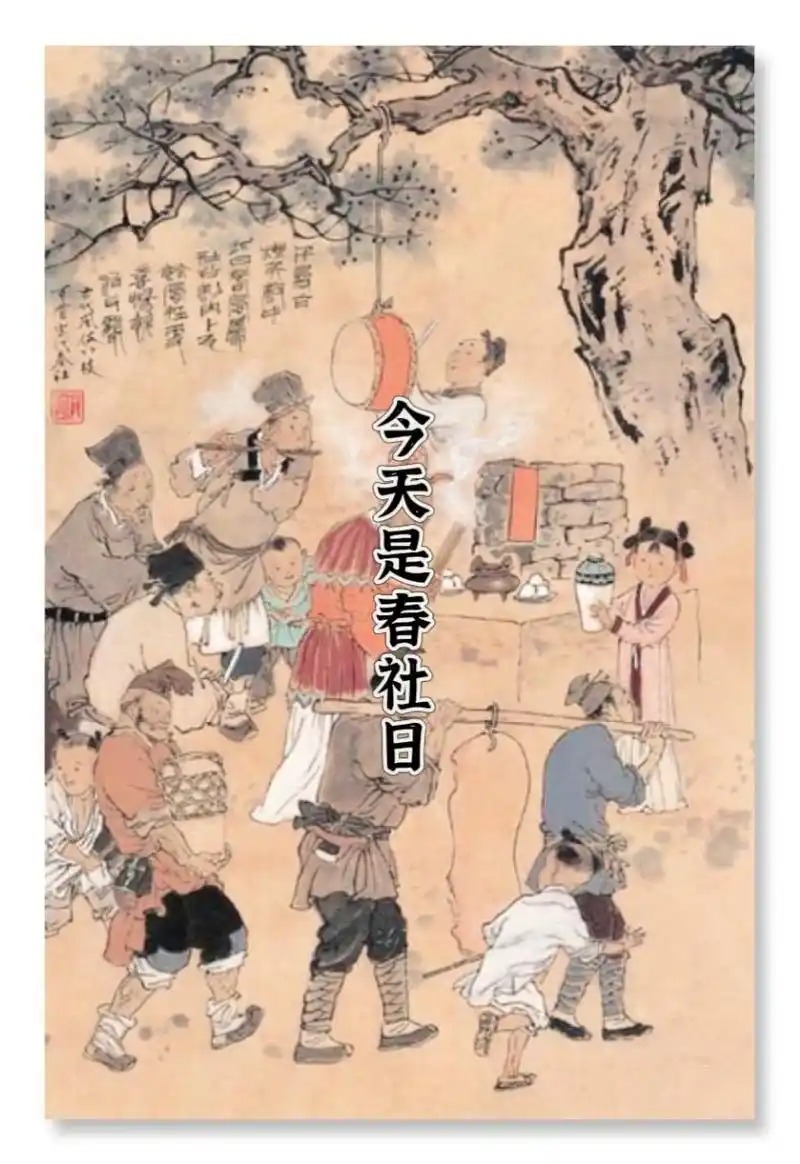

社日节,又称土地诞,是中国古老的传统节日,分为春社和秋社。春社一般在农历二月初二前后,秋社则在农历八月。社日节的主要风俗包括祭祀土地神、祈求丰收,以及社交活动。人们会在社神庙宇中摆放供品,表达对神灵的敬意,同时祈求家庭平安、五谷丰登。社日节体现了人们对农业生活的依赖和对自然的敬畏。

节日起源

社日节的起源可追溯到原始社会,其核心是对土地神的崇拜。在农耕社会中,土地是人们生存的根本,古人认为土地由 “社神”(又称 “土地神”)主宰,社神掌管着农作物的生长、丰收以及人间的祸福。

据《礼记・祭法》记载:“共工氏之霸九州也,其子曰后土,能平九州,故祀以为社。” 这表明社神的祭祀在远古时期就已存在,最初以自然崇拜为核心,后来逐渐融入了祖先崇拜的元素,部分地区会将对土地有重大贡献的部落首领尊为社神。

社日节分为 “春社” 和 “秋社”,春社在立春后第五个戊日,主要是祈求土地神保佑当年农作物丰收;秋社在立秋后第五个戊日,是为了感谢土地神赐予的丰收,形成了 “春祈秋报” 的传统祭祀习俗。

历史沿革

社日节的发展经历了漫长的过程,从最初的官方重要祭祀活动逐渐演变为民间的狂欢盛会。

先秦至秦汉时期:社日节是国家层面的重要祭祀活动,天子、诸侯会亲自主持祭祀仪式,礼仪庄重而繁琐。《诗经・七月》中 “四之日其蚤,献羔祭韭”,就记载了春社时用羔羊和韭菜祭祀社神的场景,此时的社日节兼具政治和宗教意义,是维系社会秩序的重要纽带。

魏晋至隋唐时期:社日节逐渐向民间渗透,祭祀仪式相对简化,同时增添了许多娱乐元素。唐代诗人王驾在《社日》中描绘道:“鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归”,生动地展现了当时民间社日节欢聚宴饮的热闹景象。

宋元至明清时期:社日节的习俗更加丰富多样,并与地方民俗深度融合。宋代孟元老《东京梦华录》中记载,都城开封的社日节,“民间凑钱结社,祀神毕,再宴饮”,还出现了舞龙、秧歌等社火表演。明清时期,社日节在官方祭祀中的地位有所下降,但在乡村地区依然十分盛行,成为凝聚宗族力量、联络乡亲感情的重要载体。

近现代:随着社会的发展和变迁,社日节在部分地区逐渐淡化,但在一些农村地区,尤其是南方的湖南、江西、福建等地,春社和秋社的祭祀与宴饮习俗仍然得以延续。

节日习俗

社日节的习俗围绕祭祀社神展开,既有着神圣的祭祀仪式,也有欢乐的庆祝活动。

祭祀社神

祭祀场所:通常在村落的 “社坛”(即土地庙)举行,社坛周围多种植桑树、柘树,“桑柘影斜” 成为社日节的典型景象。

祭祀祭品:春社时,人们多献上韭菜、羔羊、酒醴等祭品,寓意着生机勃勃、万物复苏;秋社则会用新收获的五谷、家禽等,表达对丰收的感恩之情。

祭祀仪式:由 “社首”(由村民推选产生的负责人)主持,众人焚香祷告,宣读祭文,村民们按照辈分依次行礼,祈求土地神保佑风调雨顺、人畜兴旺。

社饮与分肉

祭祀仪式结束后,村民们会聚集在一起宴饮,这就是 “社饮”。同时,还会将祭祀用的肉分发给各家各户,称为 “分胙”,寓意着 “神恩共享”。分肉时注重公平公正,即使是孩童也能分得一份,体现了社群的平等与团结。

社火与娱乐

为了增添节日的欢乐氛围,民间会组织各种社火表演,如舞龙、舞狮、踩高跷、唱社戏等。北方所说的 “社火” 一词便源于此,这些活动既是对神灵的娱悦,也让村民们在农闲时节得以放松身心。

禁忌与祈愿

社日节当天有一些禁忌,如忌动土、忌争吵等,以表示对社神的敬重。此外,妇女们会在社坛前祈求子嗣,或者用社酒涂抹在孩童的额头,祈求孩子平安健康地长大。

节日传说

在民间,关于社神的传说有很多,大多与土地的馈赠相关。

后土娘娘的传说:相传社神的原型是上古神话中的 “后土”,她是共工氏的儿子,因平定九州、划分土地而被人们尊为 “土地之神”。传说后土娘娘每年春社时会巡视人间,如果看到百姓虔诚祭祀,就会降下甘霖;秋社时则会检查丰收情况,对勤劳的人予以庇佑。

社神显灵的故事:有一个地方,一位老农在春社时因为家里贫穷,没有像样的祭品,只拿了一束野花来祭祀社神。当天晚上,老农梦见社神对他说:“你的诚心胜过了羔羊,今年你家的田地必定会获得丰收。” 果然,那一年老农家庄稼的长势远远超过了邻里,这件事传开后,村民们更加注重祭祀时的 “诚心”,而不是祭品的奢华。

节日意义

社日节承载着古人对自然的敬畏之情和对社群的重视,具有重要的意义。

传承自然崇拜:通过祭祀社神,人们表达了对土地的感恩,反映了农耕文明中 “天人合一” 的生态观念。

凝聚社群力量:社日节的集体祭祀、宴饮和娱乐活动,强化了村落居民的归属感,是古代乡村社会 “熟人共同体” 得以维系的重要方式。

承载文化记忆:从《诗经》中的记载到唐诗宋词的描绘,社日节融入了文学、民俗和信仰等多个领域,成为中国传统文化中 “乡土情怀” 的重要象征。

如今,虽然社日节不再是全民性的节日,但在部分地区的留存,让我们依然能够感受到古代农耕社会的生活图景和精神世界。